.jpg)

~ 普林斯顿大学中文善本编目之历史 ~

1936年,洛克菲勒基金会与普林斯顿高深研究所共同收购、保护了北美中文善本宝藏——“葛思德华文藏书库”的收藏。葛思德华文藏书库曾改称“葛思德东方图书馆”,现名为“葛思德文库”。这批收藏以最初的收藏者葛思德命名。

1937年,这批藏书从原藏地加拿大的麦吉尔大学运到普林斯顿大学。普林斯顿大学图书馆以让世界范围的研究者知道这批藏书为责。承蒙普林斯顿大学图书馆的先辈们认真尽责,在不同的历史时期以不同的方式对这批藏书进行编目整理,出版了在当时可称作精品的书目。希望这部新的书目的出版,能够再次为学者们提供一部由几代令人钦佩的专家们相继完成的最新编目成果。

关于葛思德文库的形成史,已有别文详述,可参阅中英文两个版本[1]。作为本书目的前言,这里主要叙述一下葛思德文库的编目简史。葛思德文库历经近百年(这批藏书的收藏时间主要集中在1928至1936年这短短的时间内),善本书的编目已经成为葛思德文库历史的一部分,折射着书目编纂时期的学术环境和学术思想。

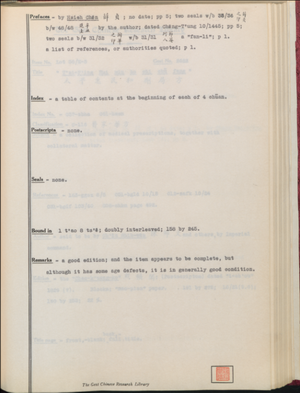

这批藏书的实际搜集工作归功于义理寿。他曾及时判断出麦吉尔大学编目工作效果不佳,便亲自接手了所购图书的编目工作。葛思德档案中仍收藏着义理寿不同层次的编目记录,从购买者笔记到打包装箱单,再到一整架紫红丝绸封面的美丽编目卷帙。义理寿是葛思德的个人代理和合作者,因此,当普林斯顿大学接管这批藏书以后,义理寿与这批藏书就不再有正式关系了。最初,义理寿对此并不满意;当一些误会被澄清后,普林斯顿高深研究所的第一个行动就是资助出版了葛思德藏书的索引。这部索引的书名是《葛思德东方藏书库书目》,根据义理寿自己制定的规则编制,由义理寿与白炳骐合作完成,采用中文与韦氏拼音对照,于1941年在北京铅印出版,线装,带函套。值得注意的是,当时义理寿被日本当作间谍,被迫软禁在北京的英国领事馆。

中国学者对义理寿的中文文献知识极为敬佩,这些学者包括曾担任葛思德东方图书馆馆长的胡适和善本专家王重民。义理寿在一封信中说,他根据数以百计的中文传统善本书目编撰了四万个款目卡片,以28部目录作为常用参考书,因而使他的工作得以进行。那时葛思德文库藏书总数大约有5000种,10万册。

在曾经长时间担任葛思德图书馆馆长的孙念礼的帮助下,正在美国国会图书馆写善本书志的目录学专家王重民于1946年来到普林斯顿,鉴定葛思德藏书,检查经部和集部一部分。葛思德图书馆收藏着四册王先生的手稿,著录了1000种普林斯顿明刻本,包括经史子集四部。王重民于1947年1月回国。我们可以推测王重民在回国之前已经完成了这四册手稿。王先生的编目为本馆的善本目录出版奠定了基础。

.png)

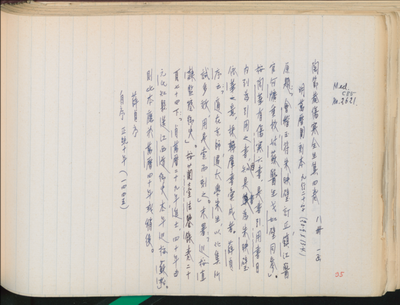

图1、2

义理寿编目记录(紫红丝绸卷帙)誊写稿:

《陶节庵伤寒全生集》,1601—1644年间刻本,索书号TC85/2621

王重民曾任北平图书馆(今中国国家图书馆)代馆长,是北京大学图书馆学系的创办人及系主任,在中文善本书及手稿研究中是有影响的学者。他除了为美国国会图书馆和普林斯顿葛思德文库所做的编目工作之外,为欧洲特别是法国国家图书馆所做的敦煌遗书方面的编目工作也广为人知。

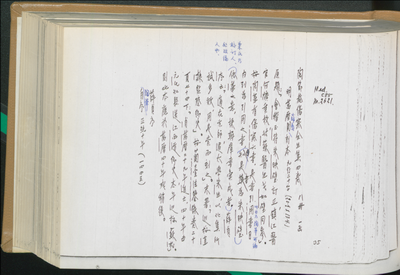

图3

王重民编目手稿:《陶节庵伤寒全生集》(与图1、2同种书)

王重民的四册编目手稿,为屈万里的重新检视打下了基础。屈先生在1965至1966年的一年时间中,由美国学术团体协会和高深研究所资助,作为高深研究所的成员及普林斯顿大学图书馆的访问学者,来到葛思德图书馆。他后来成为台湾大学中国文学系教授、台北“国家图书馆”馆长和“中研院”历史语言研究所所长,是中国早期印刷史研究方面渊博的权威学者。

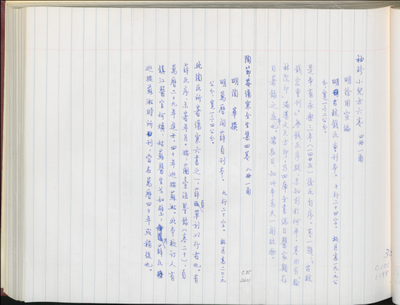

屈万里重新鉴定了每种善本书(我们可在王重民书目手稿的复印件上看到屈万里的增补)。他的研究成果于1974至1975年间出版,书名为《普林斯顿大学葛思德东方图书馆中文善本书目》(以下简称《屈目》)(台北县板桥,艺文印书馆)[2]。与以往的善本书志不同,他的书目不再重复不重要的序跋文字,而是提供了更多鉴定版本的细节,著录行款和版框。此外,书目中还揭示了版本的优劣、区分原刻与作伪、指出窃取他家的刻本冒充已刻、“伪托授权”的版本以及书商仿冒本等。

图4

屈万里在王重民手稿上加注:《陶节庵伤寒全生集》(与图3同种书)

在这些新修订的方方面面中,我们能够看到一个重要的态度:这迈出了从传统目录学到我们现在称之为“书籍史”的第一步。实际上,屈教授在普林斯顿期间与牟复礼合开一门课,课程大纲还保存在馆里。令人讶异的是,它完全能够经得起与现在课程的对比,不仅仅关注那些士大夫阶层的文学作品、校勘精良的善本,也关注由此衍生或者歪曲得来的流行读物,甚至托名伪作以及在明代其他为了图书销量而广泛采取的商业策略。这恰恰是葛思德文库的特色,专注收藏明代的书籍而非中国历史上更早的朝代,其中囊括了很多这类书籍,反映了社会生活中印刷过程的方方面面。这一点,牟复礼为屈万里的书目所写的引言当中也明确点出。牟先生坚持书籍本身作为文化和物质实体,应该与文化整体联系来看,因此描述优美风景的畅销指导书与有名的文人骚客所作的皇皇巨著是同等重要的。

图5

就同一部书屈万里手写的提要,这就是最终印刷本上呈现的内容

需要说明的是,屈先生这部善本书目的收录范围是模糊不清的。人们把这部书目俗称《屈目》,其中有部分是对王重民手稿的改写。王重民手稿的收录范围更窄一些,但王、屈两目都主要是1644年以前的书,1644年之后的善本乃至孤本书并未收录;少数1644年以前的书籍也未收录,这为后来的研究留下空间。从现在的观点来看,除了收录范围不清外,还有一些越来越明显的缺点,包括未著录索书号以及没有合适的索引。书目排序按照《四库全书》所使用的四部分类,类目号之后的排序在某种程度上与义理寿所编目录中的书号相关联。

事实上,葛思德文库超过一半的藏书是在1644年以后出版的。可能对于习惯西方图书的人来说非常难以理解,在很长的时期内这些书并不被当作是“善本”,普林斯顿把这些书排除在善本之外,与普通书一起开架陈列。在普林斯顿卡片目录或者表格式记录中,相关描述实际上也仅是简单的著录。但是人们的态度开始发生转变,1644年以后的书籍也有其自身的价值,书目学家和研究者也逐渐开始不仅仅专注书籍(版本)的“价值”,这反映出在历史和社会研究中更加具有包容性。屈目曾因内容涉及占卜和相术而把某些明代的稿抄本排除在善本范围,这一现象如今已不会再出现。在中国,1985年《中国古籍善本书目》开始出版,随着它的出版,开始采用更加严格的一个暂定标准:从时间上划分,乾隆以前的书可以称为“善本”。

受这些新发展的启示乃至亲身参与其中,普林斯顿大学开始致力于葛思德文库所有中文古籍的编目工作。古籍的范围是指所有的线装书,当时拗口的图书馆学术语称之为“以东方形式装订”(这甚至包括了一些民国时期,即1912至1949年间的古籍),葛思德文库这一时段内的收藏,也包括了一些非常珍贵乃至孤罕的古籍。

这项工作在1979年由昌彼得带领的五人团队承担,并得到美国教育部“Title II—C”项目基金的支持。昌彼得最终的职务是台湾“故宫博物院”图书文献处处长、台湾大学教授。昌先生团队所做每一本书的提要都由文献性的描述和注释组成。这些工作后来由吴哲夫继续进行,吴先生曾任台湾“故宫博物院”图书文献处善本部副主任、东吴大学教授。世界上最为杰出的一批专家学者再次聚集到一起继续屈万里的书目工作。昌、吴二先生等的编目成果,是出版了《普林斯顿大学葛思德东方图书馆中文旧籍书目》(以下简称《昌目》)(台北:台湾商务印书馆),书名使用了“旧籍”而非“善本”。这本书目于1990年出版,包括索书号和索引。大概是基于这项工作被视作团体劳动的考虑,这本书目的封面上并未正式署名昌彼得,但是人们还是俗称这部目录为《昌目》。

因为《昌目》的目标是收录葛思德文库所有的屈目未收录的古籍(甚至包括少量韩国和日本的古籍,但是因为语言的原因,没有收录满语文献),所以也是没有明确的收书标准。对于现在的使用者来说,很难推测一本书究竟是收录在《屈目》还是《昌目》当中。多年来,两部书目的区分,也与普林斯顿将一部书是否放置在中文善本书室有明显不一致:是否能够放入中文善本书室的标准取决于一书是否具有显而易见的独特性或者数量上是否稀有(因此,可能包括以时间标准来说并非“善本”的古籍,或者剔除那些不论是什么年代的常见书)。除此之外,鉴于我们对已出版书目中收录书籍的认识不断加深,对于书籍的鉴定也发生改变。另外,中文善本书室的可利用空间这些年也在不断变化,原本不属于葛思德收藏的书籍也能进入中文善本书室。因此《昌目》中给出的书籍馆藏信息已陈旧过时了。但《昌目》仍可称作是北美地区第一部著录详实、涵盖所有葛思德馆藏中清代古籍的书目。

对前人的编目得以更加频繁地进行修订和改进,一个原因是学术交流和沟通达到了前所未有的水平。在促进这种交流中,葛思德图书馆又一次扮演了前锋的角色,并且得益于这种交流。中文善本书国际联合目录项目的中心办公室设在普林斯顿。这个项目使用新的机读书目编目规则,能够把项目参加馆的资料汇集,对同种书的不同版本进行对比。这一项目的成果是构成了“第三目录”。因此有必要在此介绍这一项目,尽管这个项目的目录范围不仅限于普林斯顿。

20世纪80年代,研究图书馆组织在北美图书馆系统开拓了汉字处理后,也想把中文善本书在线编目包括其中,架起了传统中文善本书研究与图书馆计算机技术之间的桥梁。研究图书馆组织这一项目的负责人是史海韵。普林斯顿大学葛思德东方图书馆馆长白迪安和葛思德东方图书馆技术服务部主任魏金以平,从项目初始就积极投入其中。当时只有台北“国家图书馆”创建了机器自动化形式的善本编目记录。以台湾编目记录为基础资料,成立了由专家们组成的国际顾问委员会,委员中包括极富盛名的专家,如顾廷龙、周一良、钱存训以及昌彼得等。委员会成立的目的是制定编目指导原则。1989年在华盛顿国会图书馆举行了第一次顾问会议。传统书目学家和专业计算器专家的认识角度相去甚远,但两方面的专家消除了分歧。一个由中国专家组成的五人小组,包括崔建英在内,被邀请到美国,在普林斯顿和哥伦比亚大学进行这个项目的先期试验。在试验基础上,中文善本书国际联合目录项目于1991年9月正式启动,编辑中心设置在普林斯顿[3]。从设置之初到最终解散,这个办公室由艾思仁主持。艾先生是西方学术界杰出的(可能是唯一的)中文善本书专家。编辑中心在1993年制定了《中文善本书机读目录编目规则》,经过美国图书馆学会长时间细致的审评以后,于2000年作为标准正式出版[4]。这些规则为版本描述甚至书名厘定引入了新的标准,极大地增加了鉴定那些鲜为人知的、同一时期的或者各种各样版本的方法,使得我们了解不同版本的数量大大增加。

这里有必要强调一下这个项目在关键时机下所做的大胆创新。国际顾问委员会是最早的中国大陆和中国台湾都出席的委员会之一。项目合约是中国与北美签署的第一个互联网合约,当时使用的还是单线专用线路。签约双方静静地避开了那些常常浮现的政治议题,以传承发扬中国传统文化为双方共同目标,并付诸实施。这个国际项目不仅包括北美地区大部分东亚图书馆所藏的中文善本,同时也包括欧洲的一小部分图书馆,更重要的是还包括中国图书馆的收藏。中心编辑室在普林斯顿,对普林斯顿的每部善本,都重新做了编目和鉴定,包括查看原书,参考《屈目》和《昌目》。这些编目记录输入到普林斯顿的网上目录,形成了这本目录的基础。

当然,编目工作总有需要改进之处。尽管普林斯顿所藏1796年以前的中文善本都已经编目,但是图书馆不同的用户们依旧不断更新信息,不断纠正错误,新的条目也不断得到鉴定,其中很多是图书馆专业的工作人员所做的修订。这种修订不会因为本书目的出版而中断,因此,最保险的说法好像是,所有书籍的最新信息都会收录在普林斯顿大学图书馆的在线书目当中。

说一下所有这些编目工作的背后持续不断的推动力是很重要的,那就是让使用者能够接触到研究中国印刷史和书籍文化方方面面所需的必要信息。我们已经在《屈目》的出版和在西方高校首次(极有可能是)教授中国书籍史的努力中看到这种推动力。随着1986年《葛思德图书馆杂志》的发行,这种推动力更加显而易见。这份杂志诞生之初就与葛思德文库紧密相连,对建设更广阔的东亚书籍史领域具有指导意义,从1994年杂志名称改为《东亚图书馆杂志》也可看出这一点。杂志的文章作者来自世界各地;研究主题也不仅限于普林斯顿的收藏,当然对普林斯顿的收藏的研究依旧包括在其中。这份极具意义的杂志在赞助资金用尽之后,被一份商业杂志代替。这份杂志既自觉延续了普林斯顿杂志的传统,又能超出普林斯顿的局限,杂志的名称为《东亚出版和社会》[5]。对《葛思德图书馆杂志》值得特别提及的一期是第2:2期,名为《书法与东亚古籍》,特点是收录了超过100件葛思德文库的精品。作者团队由牟复礼和朱鸿林带领,这一期杂志非常畅销,1989年香巴拉出版社作为专著单独重印出版;随后又由毕斐翻译成中文,经过一些改正以及添加少量彩色图片之后,以《书法与古籍》这一名称出版[6]。

东亚书籍史这一领域的发展使得中文善本书应用于各个领域的研究,而不仅限于这些书的收藏。从葛思德到义理寿再到孙念礼,前辈们自始至终的深谋远虑使之成为可能。二战后数十年的与世隔绝之后,20世纪80年代开始,中国又再次成为国际学术研究界的成员(并且,在中国学研究方面,中国毫无意外地扮演着领导角色)。每年我们都能看到那些尘封在中国和世界其他国家图书馆的善本或者稀世珍本大规模出版,部分以纸质书的形式出版,越来越多的是通过电子版的形式出版[7]。因此,葛思德文库很多近乎是孤本的藏书有时能够以影印本的形式被日常使用,这些影印本或是来自中国的其他地方,或是直接来自葛思德的底本(虽然并不总是经过允许)。不过,与影印稍微有点矛盾的是,越来越多的学者需要看到原书,因为他们希望了解这些书籍的载体本身记载着什么样的信息,他们迫切渴望看到以前的使用者留下的手写旁注,他们想要追寻书上的藏书印,借此看出书籍的递藏源流,以及揭示之前没有预想到的内部关系。因此,葛思德文库的利用频率比以前更高,书库的古籍也常常会在课堂上用到,关于东亚书籍史的研讨会也成为课程体系的一部分。

需要说明的是,与以前的书目相比,这本书目的一个主要更新是包括了普林斯顿大学各分馆收藏的所有中文善本,而不仅仅是葛思德文库的藏书,也不仅仅是现在的东亚图书馆的藏书。东亚图书馆的工作人员付出了巨大的精力和时间,对普林斯顿大学其他分馆所藏1796年以前的中文善本进行鉴定和编目,比如马昆德艺术和考古图书馆、寇岑儿童图书馆以及总馆善本特藏部的中文藏书。这也得益于普林斯顿有一位曹淑文女士。在西方图书馆很难找到像她这样有中文善本专长的编目人员。曹女士是北京大学图书馆派出的五位目录学家之一[8]。在这里,我要向普林斯顿大学所有热情支持这一项目的同事致谢,感谢他们的支持。这部书目包含了200多个新编记录,其中包括东亚图书馆而非其核心葛思德文库所藏的条目;有些条目在过去几年中也有其他人做过编目,而有一些(通常是那些稍微复杂的条目)则是为这次书目首次进行编目。

需要指出的是,这仅仅是两卷书目中的第一卷。这本书目包含普林斯顿大学图书馆所藏所有能够确定在1796年以前出版的古籍,这也与中文善本书国际联合目录的收录范围相一致。这些善本的编目,根据高标准详细著录,使用者能够查到序跋作者、校对者甚至是刻工姓名,为书籍史研究者提供了非常宝贵的信息,这是在普林斯顿已出版的目录乃至其他一些出版的书目中不多见的。当然,这些信息在第二卷,即1796至1911年出版的古籍编目中也应该包括,但是,在普林斯顿和其他研究机构,现实情况是目前难以将这些古籍的编目达到第一卷的高度,这需要几年的时间,也需要比现在更多的专家参与和资源支持。这不仅仅是普林斯顿的情况,实际上,全世界都是如此,在中国以及中国以外,1796年及以后出版的古籍编目质量参差不齐,目录学家更多投身于早期古籍善本的研究,这是可以理解的。最近由政府资助的三个重大项目[9]在中国启动,旨在帮助我们更多了解1796至1911年出版的古籍,但还处于收集基础信息阶段。普林斯顿第二卷的编目会相对简略,但是初步调查已显示,这卷书目会包括更多原葛思德文库藏书以外的条目,在完成之前还需要付出相当的时间和努力。

最后,我想要感谢很多为这部书目的出版做出贡献的个人。启动出版一部中文善本书目的协议源自于马泰来(原普林斯顿大学东亚图书馆馆长)和张志清(中国国家图书馆副馆长,中国国家古籍保护中心副主任)的谈话,这两位学者在真正意义上促成了这部书目的诞生。当马博士退休的时候,这个出版项目做了细微的调整,我们的工作既致力于收集已经整理过的信息,也尤其注意以前编目中遗漏的书籍。很多人做出或协助做出了巨大贡献,这里不能一一列举他们的名字。我在这里向承担了关键的计算机工作的温道明致谢,向前文已经提及的、为新鉴别出的善本做编目的曹淑文致谢。没有他们,我们必将无法开始这项工作,更何言这部书目的完成。我还要感谢中国国家图书馆出版社,我必须要感谢林荣,她克服种种不可避免的困难和延误,始终指导编辑进程,同时也要感谢她的编辑团队。最后的致谢要献给在过去几十年间我们藏书的使用者,如果不是他们坚持不懈的引导,我不认为自己能够感受并欣赏中文善本古籍的独特魅力。

普林斯顿大学东亚图书馆馆长 何义壮

2017年2月

[1]参见拙作The East Asian Library and the GestCollection at Princeton University一文,收入周欣平等编CollectingAsia: East Asian Libraries in North America, 1868—2008(AnnArbor:Associationfor Asian Studies,2010)一书,第120-135页。中译本为《普林斯顿大学东亚图书馆与葛思德文库》,文字略有改动,收入周欣平等编《东学西渐:北美著名东亚图书馆1868—2008》,高等教育出版社,2012年版,第119-132页。

[2]1984年作为十三卷本《屈万里先生全集》(台北:联经出版事业公司)中的一种重印,其中的书名由“书目”改为“书志”。

[3]直至1996年这项工作还是由研究图书馆组织主持,之后,由普林斯顿大学东亚系主持。除了研究图书馆组织和普林斯顿大学,最主要的经济支持来自人文学科国家基金、亨利·鲁斯基金会、斯塔尔基金、蒋经国基金会以及诸多不知姓名的捐赠者。文章中没有提到的,参与普林斯顿大学善本书编目工作,也就是这个项目的一部分的编目人员有宋平生、王晓鸥、于以芳和张海惠。

[4]《中文善本书机读目录编目规则》以中英双语形式出版。更新过的第二版2009年出版,能够在线浏览(http://www.eastasianlib.org/ctp/webinars/chineserarebook/crbp_guidelines.pdf)。第三版改动了AACR2 到RDA的编目规则,将于近日出版。原北京大学图书馆的五名目录学家之一,后来成为普林斯顿大学中文编目者的曹淑文女士担任了最新版的关键工作。

[5]自2010年起,由E.J.Brill出版。《葛思德图书馆杂志》和《东亚图书馆杂志》都已经数字化,并且能够在东亚图书馆的网站https://library.princeton.edu/eastasian/EALJ免费看到。

[6]中国美术学院出版社,2010年版。

[7]在普林斯顿也是如此,东亚图书馆内的,或者其他图书馆,来自中国的各种文献,包括古籍在内,都正在数字化。请在普林斯顿大学数字图书馆网站http://pudl.princeton.edu/输入“Chinese”检索,或参照东亚图书馆自己的网站http://library.princeton.edu/eastasian。

[8]其他参与书目提要撰写工作的人员在此不能一一列名,但是在这里我要向陈志华致谢,他承担了最困难的佛教书籍大部分的编目工作。

[9]这三个项目分别由中国国家图书馆、中华书局、山东大学带头。三家机构就工作重点已经达成一致意见。